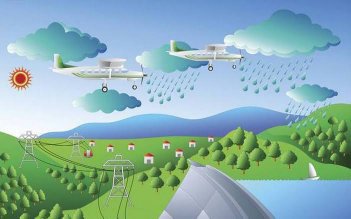

मानव निर्मित मौसम परिवर्तन द्वारा पर्यावरणीय परिस्थितियों को अनुकूल बनाकर प्राप्त की जाने वाली वर्षा। कृत्रिम वर्षा मानव प्रयासों से पर्यावरणीय परिस्थितियों को अनुकूल बनाकर वर्षा प्राप्त करने की तकनीक है। मेघबीजारोपण की विभिन्न प्रक्रियाएँ, जैसे सूखी बर्फ और सिल्वर आयोडाइड का उपयोग, इस उद्देश्य के लिए प्रभावी साबित हुई हैं। प्राचीन समय से वर्षा प्राप्ति के लिए भारत में किए जाने वाले पर्जन्य यज्ञ को भी मेघबीजारोपण का प्राचीन प्रयोग माना जा सकता है।

कृत्रिम वर्षा कार्यक्रम से प्राप्त वर्षाजल कृत्रिम नहीं होता। वर्षा के अन्यथा प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद मानव हस्तक्षेप से वर्षा की प्रक्रियाएँ सफल होने पर जो वर्षा होती है वह प्राकृतिक ही होती है।

कृत्रिम वर्षा : स्वरूप

जिस बादल में तापमान हर जगह 0°C से अधिक हो, उसे ऊष्ण बादल कहा जाता है। 0°C से नीचे तापमान पर हिमस्फटिक न बनकर तरल रूप में रहने वाले पानी को अत्यंत ठंडा (सुपर कूल्ड) पानी और ऐसे पानी वाले बादल को अत्यंत ठंडा बादल कहा जाता है। इस प्रकार के केवल तरलयुक्त बादल कई बार आकाश में झूलते रहते हैं। इनमें जलबिंदुओं-मेघबिंदुओं का व्यास 10-20 माइक्रोन तक सीमित होता है ; कई बार प्राकृतिक रूप से ही बादल में हिमनाभिकों की कमी होती है। परिणामस्वरूप, अत्यंत ठंडे बादल बिना वर्षा किए घंटों तक झूलते रहते हैं। ऐसी प्रतिकूल वर्षास्थितियों में हिमनाभिकों का सम्मिलन, हिमस्फटिकों के निर्माण द्वारा इन बादलों की स्थिरता में हस्तक्षेप करता है; हिमस्फटिक विकसित होते हैं और वर्षा होती है।

कृत्रिम वर्षा : प्रक्रिया

वृष्टि उत्पादन : वृष्टि उत्पादन (रेन-मेकिंग) प्रयोगों के पीछे मूलभूत धारणा यह होती है कि कुछ बादलों में वर्षा नहीं होती है और अगर होती है तो कम होती है, क्योंकि हिमस्फटिकों के निर्माण और वर्षाबिंदुओं के विकास के लिए आवश्यक प्रभावी नाभिकों की उन बादलों में कमी होती है। ऐसे बादलों में सूखा बर्फ या सिल्वर आयोडाइड जैसे कारक (एजेंट) का उचित बादलों में कृत्रिम बीजारोपण करने से उन बादलों में नाभिकों की कमी दूर की जा सकती है।

मेघबीजारोपण (क्लाउड-सीडिंग): बादलों की परिस्थितियों को बदलने के उद्देश्य से उनमें किसी पदार्थ को मानव प्रयास से सम्मिलित करने की प्रक्रिया को मेघबीजारोपण कहा जाता है। मौसम-रूपांतरण की तकनीकों में से यह प्रक्रिया सबसे अधिक जानी जाती है। इसमें प्राकृतिक शक्तियों का विमोचन (ट्रिगरिंग), तीव्रण (इंटेंसिफाइंग) और/अथवा दिशा परिवर्तन (रीडायरेक्टिंग) शामिल है। इस विधि में भी बर्जरॉन-प्रक्रिया (बर्गेरॉन प्रोसेस) और संघात-संलयन (कोलिजन-कोएलसेंस) प्रक्रिया द्वारा ही वर्षा का निर्माण होता है।

न्यूयॉर्क राज्य में स्थित जनरल इलेक्ट्रिक रिसर्च लैबोरेटरी के वैज्ञानिक विंसेंट जे. शिफर ने 1946 में खोज की कि डीप-फ्रीज-बॉक्स में अत्यंत ठंडे जलबिंदुओं से बने बादल में सूखी बर्फ का टुकड़ा रखने से वे तुरंत हिमस्फटिकों में परिवर्तित हो जाते हैं, जो तेजी से बड़े होते हैं और हिमवर्षा के रूप में नीचे गिरते हैं। उसी लैबोरेटरी के अन्य वैज्ञानिक, नोबेल पुरस्कार विजेता इरविंग लैंगमूर ने अत्यंत ठंडे स्तरीय बादलों में सूखी बर्फ का छिड़काव कर अत्यंत ठंडे जलबिंदुओं को हिमस्फटिकों में परिवर्तित किया, जिससे कुछ भाग के बादल का क्षय किया जा सका और जमीन पर थोड़ी हिमवर्षा हुई। इस प्रकार, शिफर-लैंगमूर के प्रयोगशाला और क्षेत्रीय प्रयोगों द्वारा 1946-47 से सहेतुक मौसम-रूपांतरण के वैज्ञानिक युग की शुरुआत हुई।

सूखी बर्फ और सिल्वर आयोडाइड: सूखी बर्फ का तापमान -78°C जितना कम होता है, संपर्क में आते ही यह पानी की वाष्प को हिमस्फटिक में परिवर्तित कर देता है। 1 ग्राम सूखी बर्फ बादलों के अंदर 3 × 1010 से अधिक हिमस्फटिक उत्पन्न करती है। मेघबीजारोपण की इस प्रचलित विधि में विमान द्वारा 0.7 मिलीमीटर से लेकर कई मिलीमीटर व्यास वाली सूखी बर्फ की गोलियों का अत्यंत ठंडे बादलों के शीर्ष भाग पर छिड़काव किया जाता है। विमान-उड़ानमार्ग के बादलों में बीजारोपण करने के लिए सामान्यत: 1 किलोमीटर लंबे पट्टे के लिए लगभग 2 किलोग्राम बर्फ की आवश्यकता होती है। इस विधि की कुछ सीमाएँ हैं। (1) सूखी बर्फ के छिड़काव के लिए विमान को बादलों के अत्यंत ठंडे भाग पर इस प्रकार उड़ाना पड़ता है कि मेघमाला लगभग निरंतर हो; और (2) सूखी बर्फ की गोली (पेलेट) का वाष्पीकरण हो जाने पर वह बादलों के लिए असरकारी नहीं रहती।

शिफर की इस खोज के बाद जल्दी ही यह ज्ञात हुआ कि मेघबीजारोपण के लिए सिल्वर आयोडाइड का भी कारक के रूप में उपयोग हो सकता है। सूखी बर्फ शीतकारक (कूलिंग एजेंट) है, जबकि सिल्वर आयोडाइड स्फटिक फ्रीजिंग न्यूक्लिई के रूप में कार्य करता है। सिल्वर आयोडाइड और बर्फ की स्फटिक संरचनाएँ समरूप होने के कारण सिल्वर आयोडाइड बादलों में हिमस्फटिकों का निर्माण और उनकी विकास प्रक्रिया शुरू करने में सक्षम होती है। इस उद्देश्य के लिए लेड आयोडाइड का भी उपयोग किया जा सकता है। इस प्रक्रिया की कार्यविधि इस प्रकार है: एसिटोन में सोडियम आयोडाइड वाले घोल में 1 से 10 प्रतिशत जितनी द्रव्यमान की सिल्वर आयोडाइड को घोला जाता है। इस घोल को पर्याप्त संवातन वाली स्थिति में 1100°C तापमान पर जलाने से लगभग 0.01 से 0.1 माइक्रोन व्यास वाले असंख्य सूक्ष्मकण उत्पन्न होते हैं।

10°C तापमान पर प्रति ग्राम सिल्वर आयोडाइड के हिसाब से उत्पादित सूक्ष्मकणों की विशेष संख्या-घनत्व 10®13 हिमनाभिक जितनी होती है। अल्ट्रावायलेट प्रकाश के उद्भासन (एक्सपोजर) के कारण सिल्वर आयोडाइड नाभिकों का निष्क्रियकरण होता है; 1 घंटे के उद्भासन के परिणामस्वरूप नाभिकों की संख्या घटकर लगभग 10 प्रतिशत रह जाती है। संपर्क में आते ही ये नाभिक 5°C से कम तापमान वाले अत्यंत ठंडे बादल में जलबिंदुओं को हिमस्फटिकों में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रारंभिक विमोचन के बाद बर्जरॉन-प्रक्रिया द्वारा वर्षा का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है।

सामान्यतः सूखी बर्फ का छिड़काव अत्यंत ठंडे बादलों के ऊपर से उड़ते विमान द्वारा किया जाता है; जबकि सिल्वर या लेड आयोडाइड के सूक्ष्म नाभिकों वाला धुआँ उत्पन्न करने के लिए पृथ्वी पर स्थित बर्नर का या विमान के पंखों के नीचे लगे बर्नर का भी उपयोग किया जा सकता है।

इसके अलावा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इज़रायल और अन्य देशों के वैज्ञानिकों ने सिल्वर आयोडाइड के सूक्ष्म कणों को धुएँ के माध्यम से मेघबीजारोपण के लिए बादलों में पहुंचाने के लिए विमानों का भी उपयोग किया है। एसिटोन में घुला हुआ सिल्वर आयोडाइड को कई बार एक के बाद एक उड़ते विमानों के पंखों के नीचे लटके जनरेटर में जलाकर मेघबीजारोपण किया जाता है।

सोवियत संघ में रॉकेट द्वारा बड़े पैमाने पर मेघबीजारोपण किया जाता है। इस विधि की शुरुआत इटली में हुई थी, जबकि सोवियत संघ ने बेहतर रॉकेट का उपयोग करके इस विधि को इतना विकसित किया कि सिल्वर आयोडाइड या लेड आयोडाइड वाले आतिशबाजी-मिश्रण (पायरोटेक्निक मिश्रण) को रॉकेट के उड़ानमार्ग में किसी भी पूर्वनिर्धारित स्थान पर जलाया जा सकता है। इसी प्रकार सोवियत संघ में 70 मिलीमीटर तोप द्वारा छोड़े गए प्रक्षेप्य (प्रोजेक्टाइल) के टोपी में रखे 100 से 200 ग्राम सिल्वर आयोडाइड के आतिशबाजी-मिश्रण को किसी भी इच्छित ऊँचाई पर जलाने की विधि को विकसित किया गया है।

सोवियत संघ में 100 मिलीमीटर और 150 मिलीमीटर तोप का उपयोग कर हवाई युद्ध और सैनिक अभ्यास को व्यर्थ करने के लिए कृत्रिम धुंध तैयार करने का प्रयत्न किया गया। इस प्रयत्न में 8 घंटे में लगभग 80 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आच्छादित हो सकता है। अमेरिकी वैज्ञानिक इस विधि से प्रभावित हुए हैं और उन्होंने सोवियत संघ की तकनीक का अध्ययन किया है।

आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव:

कृत्रिम वर्षा प्रक्रिया को सामान्यतः प्रभावी माना जाता है, लेकिन इसे लागू करने में कुछ आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दे भी होते हैं। इन तकनीकों की लागत अधिक हो सकती है, और इनके प्रभाव का अनुमान लगाना कठिन हो सकता है। साथ ही, सिल्वर आयोडाइड जैसे रसायनों का उपयोग पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।इस तकनीक के आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों का भी ध्यान रखना आवश्यक है।